눈의 즐거움을 위해 내용을 버린 좀비 영화

좀비 영화계의 혁명이라고 하면 바로 〈새벽의 저주〉를 꼽을 수 있습니다. 바로 느릿느릿한 좀비에서 달리는 좀비라는 역발상을 통해 공포 영화계에 센세이션을 불러일으켰습니다.

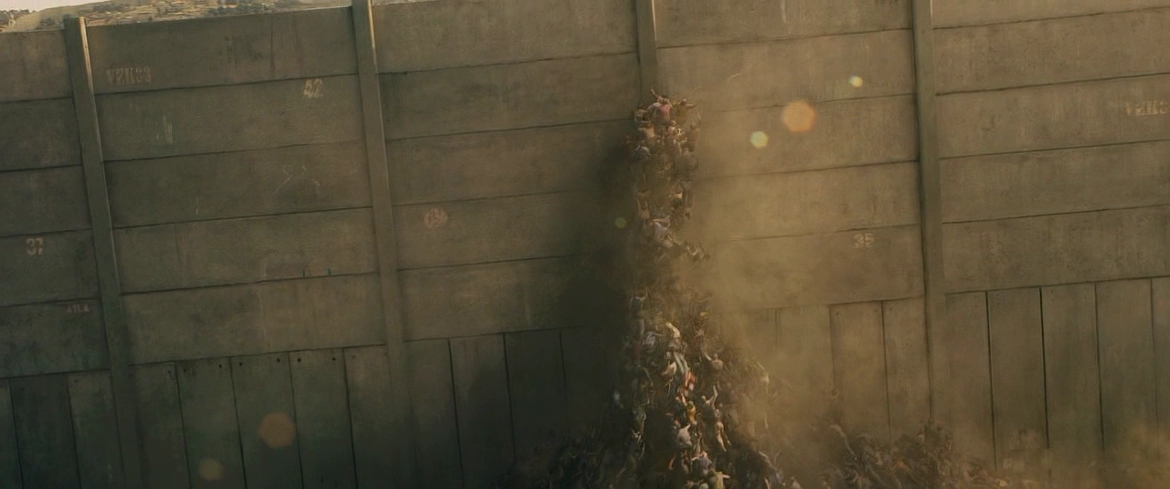

월드워 Z는 달리는 좀비 영화의 계보를 확실하게 이은 작품이라고 볼 수 있습니다. 바로 달리는 것이 모자라서 날고, 떨어지니까요.

영화를 보다보면 눈요깃거리들이 꽤 있습니다. 수 많은 좀비가 달리는 모습이라던가 제목과 걸맞게 전 세계적으로 일어나는 좀비들의 난은 눈을 즐겁게 해줍니다. 그러나 이렇게 큰 스케일을 맞추다보니, 영화의 스토리를 생각하는 것을 잊어버리셨나봅니다. 스토리가 산으로 가는 것은 아니지만, 그 사이사이의 개연성 등은 전부 밥말아먹은 내용들이 계속해서 나옵니다. 그러나 가장 큰 문제는 공포영화로서의 본질을 잊어버렸다는 것입니다.

공포 영화의 정체성

공포 영화로써의 본질은 무엇일까요? 말그대로 공포 영화로써 충실하여 시청자들을 겁에 질리게 하는 것입니다. 〈새벽의 저주〉가 사람들에게 인기가 있었던 것도 마찬가집니다. 기존 좀비 영화와는 달리, ‘달리는 좀비’라는 개념을 만들어내 새로운 공포. 죽은 시체들이 뛰어서 쫓아온다는 공포심을 주었기 때문이죠. 제목 그대로 어두컴컴한 배경이 아니라, 밝은 것도 아니고, 어두운 것도 아닌 새벽을 주 무대로 하여 신선함을 주었고요. 게다가 꿈도 희망도 없는 결말로써 잘 마무리했다고 생각합니다. 나머지들은 시청자들의 판단에 맡겨버렸는데, 지극히 자연스러웠던 것이죠.

월드워 Z도 나름 참신한 소재를 들고 나왔죠. 달리는 것을 뛰어 넘어서 휙휙 날아들더군요. 그리고 영화 초반에 감염된 사람들의 몸이 툭툭 끊어지듯 움직이면서 일어나는 모습은 공포였지만, 처음 이 부분을 제외하고는 갈수록 공포 영화로써의 특징은 사라지고 비주얼적인 모습만 보여주더군요. 나중 갈수록 좀비들의 모습에 떨기는 커녕 "그렇구나"하면서 넘어갔습니다.

비주얼을 위해 개연성을 포기하다

또한 비주얼을 강조한 것도 하나의 전략이라고 생각하지만 그 모습을 보여주기 위해서 스토리에 허점까지 만들어내면서 할 필요는 없었던 것 같네요. 저는 오히려 그 부분 때문에 납득도 안가고 짜증만 났기 때문이죠.

마찬가지로 이야기에서 불필요한 요소가 참 많았습니다. 예를 들면 초반에 편의점에서 약을 챙기던 것이라던가, 북한에 무기팔다가 걸린 요원과 대화를 하는 장면에서 약을 주던 남자를 클로즈업하던 모습이라던가 이빨을 뽑으면서 북한 사람들의 이빨을 다 뽑았다고 하는 장면은 도대체 그 의미를 발견할 수 없겠더군요. 이스라엘의 여군이랑 같이 다니는 장면도 이해가 가지 않고요. (비행기에 그 여군을 왜 같이 태우는거죠?)

이게 맞는건가?

스토리적 허점도 계속해서 지적했었는데요, 대표적인 것이 인과성, 개연성이라고 생각합니다. 자빠져서 죽은 박사로 인해 이스라엘로 가는 것도 웃기고, 좀비가 나타날꺼니까 1년 전부터 장벽을 지었다는 이스라엘도 대단합니다. 마지막으로 주인공이 죽었다는 소리를 듣자마자 바로 가족들 퇴출시키는 UN도 대단하죠. 그런 곳이라면 누가 가족을 위해 사지로 나가겠습니까? 사지로 나가서 내가 죽더라도 가족은 지켜주겠지라는 생각으로 나가죠. 죽었다는 말을 듣자마자 가족을 버리는 UN과 마지막에 가족들이 마중나온 것마냥 해변가에 군인과 함께 웃으면서 서 있을 때는 소름까지 끼쳤습니다.

마지막으로 너무 스케일만을 키우다보니까 영상 타임 내에 그 스케일을 소화할 수 없어서 허겁지겁 끝내는게 눈에 보일정도였습니다. 용두사미의 대표주자라고 할까요. 아무튼 참신한 면도 있었지만 실망이 훨씬 컸습니다.